一、餐厨厨余垃圾的发展现状

2016年12月,国家发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。继续推进餐厨垃圾无害化处理和资源化利用能力建设,根据各地餐厨垃圾产生量及分布等因素,鼓励使用餐厨垃圾生产油脂、沼气、有机肥、土壤改良剂、饲料添加剂等。到“十三五”末,力争新增餐厨垃圾处理能力3.44万吨/日,城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系。规划“十三五”期间餐厨垃圾专项工程投资183.5亿元。

2019年4月住建部、发改委、生态环境部等九部委联合印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》提出,自2019年起全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作;到2020年,46个重点城市基本建成垃圾分类处理系统;到2022年,各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖;到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。加快湿垃圾处理设施建设和改造,统筹解决餐厨垃圾、农贸市场垃圾等易腐垃圾处理问题,严禁餐厨垃圾直接饲喂生猪。

2021年5月国家发改委、住建部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》。到2025年底,直辖市、省会城市和计划单列市等46个重点城市生活垃圾分类和处理能力进一步提升;地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统;京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域、生态文明试验区具备条件的县城基本建成生活垃圾分类和处理系统;鼓励其他地区积极提升垃圾分类和处理设施覆盖水平。支持建制镇加快补齐生活垃圾收集、转运、无害化处理设施短板。有序开展厨余垃圾处理设施建设:1.科学选择处理技术路线;2.有序推进厨余垃圾处理设施建设按照科学评估、适度超前原则,以集中处理为主,分散处理为辅,稳妥有序推进厨余垃圾处理设施建设;3.积极探索多元化可持续运营模式。

2021年12月生态环境部、国家发改委等十八部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》。推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设。将生活垃圾、市政污泥、建筑垃圾、再生资源、工业固体废物、农业固体废物、危险废物、医疗废物等固体废物分类收集及无害化处置设施纳入环境基础设施和公共设施范围。提升厨余垃圾资源化利用能力,着力解决好堆肥、沼液、沼渣等产品应用的“梗阻”问题,加强餐厨垃圾收运处置监管。

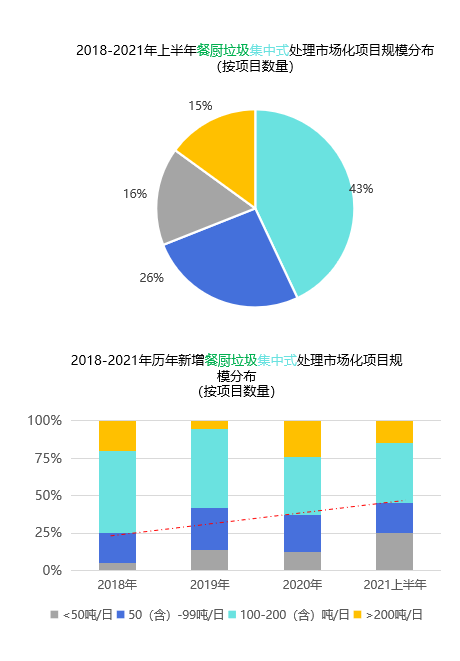

餐厨厨余垃圾处理现状:餐厨和厨余垃圾采用集中方式处理的市场化项目中标情况,图1是餐厨垃圾集中式处理的规模分布情况。整体看,餐厨垃圾集中式项目的单体规模以100-200吨/日为主,占比为43%;逐年看,小于100吨/日偏小体量的集中式项目存在逐渐增多的趋势。 图2是厨余垃圾集中式市场化项目的规模分布情况。和餐厨垃圾相比,厨余垃圾的集中式处理项目的单体规模略大些,>200吨/ 日 的占比最大 (45%)。

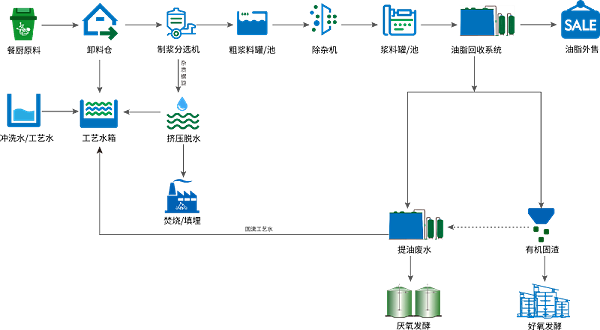

二、城镇餐厨资源化利用的工艺流程

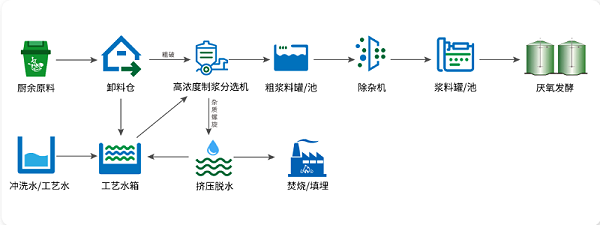

城镇厨余垃圾资源化利用的工艺流程

三、厌氧发酵技术

1、全混湿式发酵

技术优势:中温厌氧具有能耗低、技术可靠、运行工况稳定、适应性广等优点,具有较高的技术可靠性,是当前国际上主流的厌氧工艺;高温厌氧工艺:消化时间短、罐体体积小,一次性投资少;对寄生虫卵和病菌的杀灭率高,消毒效果好;针对不同原料、占地、产品应用方案等因素,提供多种厌氧工艺及罐体、搅拌结构形式。

技术指标:最小比能耗4W/m³;产气率:1.0-4.0;有机质转化率:≥ 85% ;氨氮上限:≤6000ppm;厌氧参数监控系统、失稳预警系统等智能化系统,提升厌氧产气量≥10%;有机质损失≤ 10% 。

2、干式厌氧发酵技术

技术优势:为干扰物较多的高含固率有机物量身设计;能承受较高的有机载荷、单位产气率高;坚固的单体设备设计、使用寿命长;模块化单元发酵设计、易扩建增产。

3、

高浓度厌氧发酵

技术优势:专用搅拌机均匀慢速搅拌,降低机械磨损的同时,防止物料分层、结壳;适用于含固较高的物料,无需大量调配水,沼液产生量较小。

技术指标:单罐体可达6000m³;停留~21d;温度55℃;半干发酵进料含固率约 12-20%;容积产气率可达2.5以上;反应器搅拌比能耗10W/m³,较湿式反应器降低 30%(以物料计)。

四、

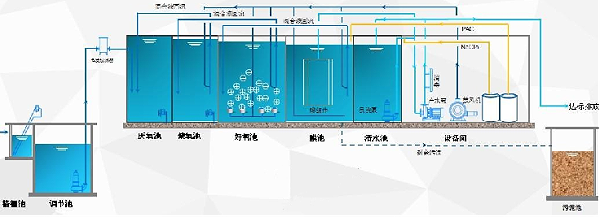

餐厨厨余垃圾污水处理的工艺

采用适合污水水质特点的先进技术,优化反应条件,做到处理系统简洁、处理效果好,出水稳定达标;在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对水质水量的影响,采取可靠的保证措施,使处理设施能长期服务;考虑到废水中有机质和氨氮浓度高,碳源不足的情况,应选用具有高效脱氮效果的处理工艺;采用的处理工艺应最大程度减少二次污染、二次处理的,尽可能减少废气、废渣的排放。系统设计应达到连续自动运行水平,以降低管理工作量和运行控制的复杂程度;设计以符合国家有关标准和规范为原则,杜绝浪费。选择先进、节能、高效的处理工艺和设备,降低能耗、药耗。